多肉植物を育てていると、茎がひょろひょろと伸びてしまい、本来の可愛らしい姿が損なわれることがあります。これは「徒長」と呼ばれる現象です。徒長した多肉植物は、見た目が悪くなるだけでなく、株が弱ってしまう原因にもなりかねません。

この記事では、徒長の主な原因から、多肉植物の徒長を仕立て直しで元気に育てる方法まで、詳しく解説していきます。徒長した多肉植物を胴切りで増やすテクニックや、適切な仕立て直しの時期、例えば仕立て直しを冬に行う場合の注意点や、仕立て直しを春、仕立て直しを夏、仕立て直しを秋に行う際のポイントについても触れます。

徒長の原因を理解し、伸びすぎた茎を切ることで、ご自身の多肉植物をより健やかに、そして美しく保つヒントをお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事のポイント

- 多肉植物が徒長する原因と、その対策がわかる

- 徒長した多肉植物の仕立て直し方法を具体的に理解できる

- 季節ごとの仕立て直しの注意点と最適な時期を把握できる

- 多肉植物を徒長させずに育てるための予防策が身につく

多肉植物の徒長を仕立て直しで解決!

- 徒長の原因を把握しどうするべきか

- 伸びすぎた茎を切る方法

- 徒長した株を胴切りで仕立て直し

- 徒長した株をそのままにしても大丈夫?

- 仕立て直しの最適な時期はいつ?

- 仕立て直しに春を選ぶメリット

- 仕立て直しに秋を選ぶメリット

徒長の原因を把握しどうするべきか

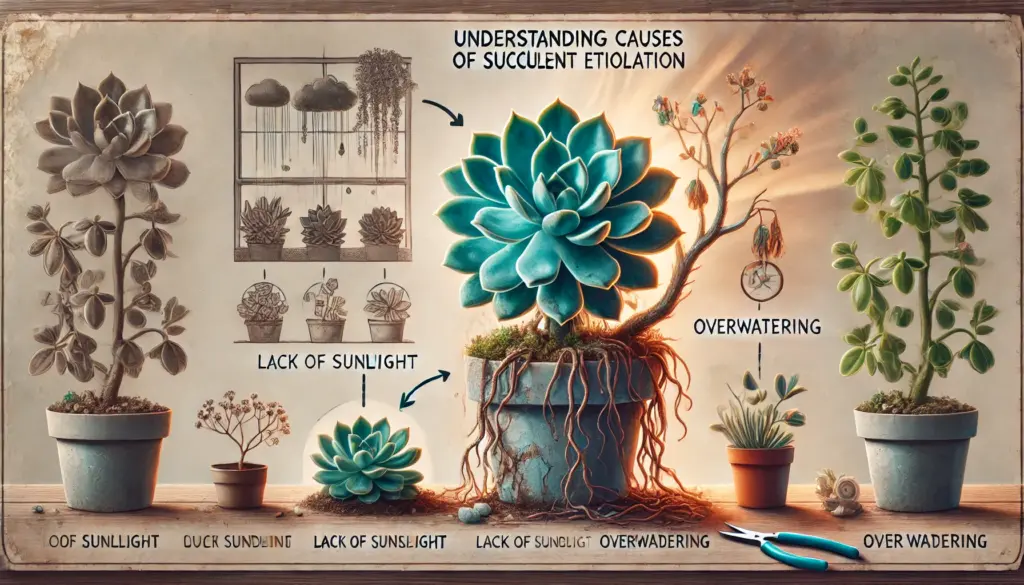

多肉植物が徒長する主な原因はいくつかあります。主に、日照不足、水やりのしすぎ、肥料のあげすぎ、そして風通しの悪さが挙げられます。それぞれの原因がどのように徒長を引き起こすのかを理解し、適切な対策を講じることが重要です。

日照不足は、多肉植物が光合成を行うために十分な光を得られない場合に起こります。光を求めて茎が細長く伸びてしまうため、ひょろひょろとした姿になってしまいます。もし、室内に置いている場合は、窓際などより明るい場所に移動させることを検討してください。急に強い日差しに当てると葉焼けを起こす可能性があるため、徐々に光に慣らしていくと良いでしょう。

水やりのしすぎも徒長の一因です。多肉植物は葉や茎に水分を蓄えることができるため、頻繁な水やりは必要ありません。土が常に湿っている状態だと、根腐れを引き起こすだけでなく、茎が不必要に伸びてしまうことがあります。土が完全に乾いてから、さらに数日置いてから水やりをすると良いとされています。

肥料のあげすぎも徒長を招きます。多肉植物は比較的肥料を必要としない植物です。過剰な栄養分は、植物の成長を加速させ、徒長につながることがあります。特に、観葉植物用の肥料を使用する場合は、記載されている使用量の半分程度に薄めて与えることを推奨します。

風通しの悪さも徒長の原因となり得ます。多肉植物は適度な風を好みます。風通しが悪いと、湿気がこもりやすくなり、カビや病害虫の発生リスクも高まります。可能な限り、風通しの良い場所に置くか、室内の場合は扇風機などで空気を循環させることも効果的です。

伸びすぎた茎を切る方法

伸びすぎてしまった多肉植物の茎は、「切り戻し」という方法でカットすることができます。この作業により、株の形を整え、見た目を改善できるだけでなく、新たな成長を促すことが可能です。まず、清潔で切れ味の良いハサミやカッターを用意してください。切る前に、道具を消毒しておくと病原菌の侵入を防ぐことができます。

茎のカットする位置は、残したい健康な葉が数枚残るように調整します。一般的には、先端から3cmから6cmほど下の位置を目安にしてください。エケベリアのように茎がほとんど目立たない種類の場合でも、葉と葉の間隔が広がってしまった部分を選び、思い切ってカットします。

切り戻した後の切り口は、腐敗を防ぐためにしっかりと乾燥させることが非常に重要です。直射日光が当たらない、明るく風通しの良い場所で、数日間から1週間ほど置いて乾燥させます。このとき、切り離した茎が立つように小瓶の口に引っ掛けたり、網に引っ掛けたりして乾燥させると、茎が曲がらずに後の植え付けがしやすくなります。

なお、カットする際に邪魔になる下葉は、もぎ取っても問題ありません。もぎ取った葉は、後述する葉挿しに利用できるため、捨てずに取っておくことをおすすめします。カットした部分の断面を綺麗に仕上げるには、一度で切るようにすると良いでしょう。

切り戻しのポイント

- 清潔なハサミやカッターを使用し、事前に消毒する

- 健康な葉が数枚残る位置でカットする(先端から3〜6cmが目安)

- 切り口は数日〜1週間、明るく風通しの良い場所でしっかり乾燥させる

- 葉挿しに利用する葉は捨てずに保管する

徒長した株を胴切りで仕立て直し

徒長してしまった多肉植物を胴切りで仕立て直すことは、株をリフレッシュさせ、さらに増やすことができる効果的な方法です。胴切りとは、徒長して伸びた茎の途中でカットし、切り離した部分を「挿し木」として新しい株にする手法です。

まず、カットする位置を決めます。株元の健康な部分や、新しく増やしたい部分を考慮して、茎を選びましょう。切り口を綺麗にするため、清潔なハサミやカッターで一気に切るのがポイントです。もし茎が太くてハサミが入りにくい場合は、テグスやカッターナイフを使用すると良いでしょう。

カットした上の部分(頭)は、挿し木として再利用します。切り口をしっかりと乾燥させることが重要です。乾燥が不十分だと、土に植えた際に腐ってしまう可能性があります。直射日光を避けた明るい日陰で、風通しの良い場所に1週間ほど置いてください。切り口が完全に乾いたら、多肉植物用の水はけの良い土に植え付けます。

胴切りでカットされた親株も、適切なケアをすれば再び新しい芽を出す可能性が高いです。カットした親株も明るい日当たりの良い場所に置き、適度に水やりをすることで、切り口から脇芽が伸びてくるのを楽しめます。切り口に直接水をかけないように注意しながら管理しましょう。

胴切り後の水やりについて

挿し木をしたばかりの株には、すぐに水やりをせず、2〜3日経過してから少量を与えるようにします。根が十分に発根するまでは、土が完全に乾いた状態を保ち、過湿にならないように注意してください。根がしっかり張ってくると、通常の水やり頻度に戻しても問題ありません。

徒長した株をそのままにしても大丈夫?

徒長した多肉植物をそのままにしておくことには、いくつかのデメリットがあります。まず、最も顕著なのは見た目の変化です。葉と葉の間隔が間延びし、茎が細長く伸びるため、多肉植物本来のコンパクトで美しいロゼット型が崩れてしまいます。

エケベリアのように茎が目立たない種類でも、葉が中心部から水平方向に広がり、形が崩れることがあります。この見た目の変化は、多肉植物を鑑賞する上で大きなマイナスとなるでしょう。

また、徒長は植物の健康状態にも影響を及ぼします。茎が細く弱々しくなるため、折れやすくなることがあります。さらに、植物全体の免疫力が低下し、病害虫に弱くなる傾向があります。栄養分が茎の先端に偏り、下の葉に十分に行き渡らなくなることで、葉が黄色くなったり枯れたりする可能性もあります。新しい茎が健康に成長しづらくなるなど、植物全体の生育に悪影響を及ぼすことも考えられます。

もちろん、すぐに枯れてしまうわけではありません。中には、あえて徒長した姿を「暴れ多肉」として個性的な寄せ植えに利用し、その独特のフォルムを楽しむ愛好家もいらっしゃいます。しかし、株の健康を長期的に維持し、本来の美しい姿を楽しみたいのであれば、仕立て直しを検討することが賢明です。

徒長を放置するデメリット

- 見た目が不格好になる

- 茎が細く弱くなり折れやすくなる

- 植物の免疫力が低下し、病害虫に弱くなる

- 栄養分の偏りにより下の葉が枯れることがある

仕立て直しの最適な時期はいつ?

多肉植物の仕立て直しに最も適した時期は、その植物の生育期にあたる春から初夏、または秋です。この時期は気温が安定しており、多肉植物が活発に成長するため、カットした後の発根が促進され、仕立て直しの成功率が高まります。

多くの多肉植物、特に春秋型の品種(エケベリア、セダム、クラッスラなど)は、春(3月~5月頃)と秋(9月~11月頃)に生育が旺盛になります。この時期に仕立て直しを行うことで、切り口が早く乾燥し、新しい根や芽が出やすくなるため、株の回復もスムーズです。

一方で、梅雨の時期や真夏の高温多湿期、または冬の厳寒期は、仕立て直しを避けるべきです。これらの時期は、多肉植物の成長が鈍るか、休眠期に入るため、カット後の株へのダメージが大きくなります。例えば、夏に仕立て直しを行うと、高温と多湿によって切り口が腐敗しやすくなり、発根が難しくなるばかりか、株自体が枯れてしまうリスクが高まります。

仕立て直しは、植物の生命力が最も高まっている時期を選んで行うことで、成功へとつながります。ご自身の多肉植物の種類と、その生育サイクルを理解した上で、最適なタイミングを見極めるようにしましょう。

| 時期 | 適性 | 理由 |

|---|---|---|

| 春(3月~5月) | 最適 | 気温が安定し、成長が活発なため発根しやすい |

| 初夏(6月上旬) | 良い | 成長期のため発根しやすいが、梅雨入り前の乾燥している時期が望ましい |

| 夏(7月~8月) | 不適 | 高温多湿で腐敗しやすく、株が弱るリスクが高い |

| 秋(9月~11月) | 最適 | 気温が落ち着き、再び成長が活発になるため発根しやすい |

| 冬(12月~2月) | 推奨しない | 低温で成長が止まるため発根に時間がかかり、株が枯れるリスクがある |

仕立て直しに春を選ぶメリット

多肉植物の仕立て直しを春に行うことは、多くのメリットがあります。春は多肉植物にとって本格的な生育期に入るため、株の生命力が最も高まっている時期です。このため、カットした茎からの発根がスムーズに進みやすく、新しい芽も出やすくなります。

具体的には、春は冬の寒さが和らぎ、気温が安定して上昇していく時期です。これにより、切り口の乾燥も適切に行われ、腐敗のリスクを低減できます。加えて、春の柔らかな日差しは、発根後の子株の成長にも好影響を与えます。例えば、2週間から1ヶ月程度で切り口から根が出てくることが期待できます。

また、春は様々な多肉植物が流通する時期でもあるため、もし仕立て直しに失敗してしまっても、新しい株を手に入れやすいという側面もあります。初心者の方にとっても、比較的安心して挑戦できる時期と言えるでしょう。

これらの理由から、多肉植物の仕立て直しを考えているのであれば、春の温かい時期を選ぶのが最も成功率が高く、健やかな成長を期待できるでしょう。

仕立て直しに秋を選ぶメリット

多肉植物の仕立て直しにおいて、秋もまた非常に適した時期とされています。秋は春と同様に、多くの多肉植物の生育が活発になる季節であり、仕立て直し後の回復が期待できるためです。

特に、日本の秋は日中の気温が穏やかで、夜間の温度も適度に下がるため、多肉植物にとって非常に過ごしやすい環境となります。この安定した気候は、カットした茎の切り口を適切に乾燥させ、その後の発根を促すのに理想的です。例えば、9月中旬以降、最高気温が30℃を下回り、夜間の気温が20℃前後になる時期が特に推奨されます。

また、秋に仕立て直しを行うことで、冬の休眠期に入る前にしっかりと根を張らせることができます。これにより、寒い季節を乗り越えるための体力づくりにもつながります。春の仕立て直しと同様に、新しい株を増やすチャンスでもあり、元の株も再び可愛らしい姿に戻る可能性が高まります。

このように、秋の仕立て直しは、気温の安定と多肉植物の生育活動が合致するため、成功への道筋が描きやすいと言えるでしょう。

季節ごとの多肉植物 徒長 仕立て直しについて

- 仕立て直しを夏に行う注意点

- 仕立て直しを冬に行う注意点

- 仕立て直し後の適切な管理

- 徒長を予防する日常ケア

- 多肉植物の徒長は仕立て直しで改善

仕立て直しを夏に行う注意点

多肉植物の仕立て直しを夏に行うことは、植物の体力消耗を招くため、避けるべきです。夏の高温多湿な環境は、多肉植物にとって非常に厳しい時期であり、仕立て直し後の回復が著しく遅れる可能性があります。

具体的には、夏の強い日差しはカットしたばかりの株に大きなダメージを与え、葉焼けを引き起こすことがあります。また、高い湿度は切り口が乾燥するのを妨げ、腐敗の原因となりやすいです。一度腐敗が始まってしまうと、株全体が枯れてしまうことも少なくありません。そのため、真夏に徒長したからといってすぐに仕立て直しをするのは推奨されません。

万が一、夏に仕立て直しを行わなければならない状況に陥った場合は、徹底した管理が必要です。直射日光を避け、風通しの良い場所で管理し、水やりは極力控えるようにしてください。土が完全に乾いてからさらに数日置いて水やりをするなど、乾燥気味に管理することが重要です。

夏の仕立て直しリスク

- 株が弱りやすく回復が遅い

- 高温多湿で切り口が腐敗しやすい

- 直射日光による葉焼けの危険性

これらの理由から、徒長した多肉植物の仕立て直しは、気温が落ち着き始める9月中旬以降に行うのが賢明です。

仕立て直しを冬に行う注意点

多肉植物の仕立て直しは冬でも可能ですが、春や秋の成長期と比べていくつかの注意点があります。冬は多くの多肉植物が休眠期に入るため、生育活動が非常に緩やかになります。このため、カット後の発根や新しい芽の成長に時間がかかります。

まず、発根までの期間が非常に長くなることを理解しておく必要があります。気温が10℃を下回るような環境では、発根までに1ヶ月以上、場合によっては数ヶ月かかることも珍しくありません。この間、根が十分に張っていない株は寒さに弱く、凍結や枯死のリスクが高まります。特に、夜間の気温が0℃を下回るような地域では、未発根の株の管理には細心の注意が必要です。

また、葉挿しについても同様で、冬の間は成長速度が極めてゆっくりです。発芽・発根前の葉挿しは、土が湿った状態が続くと凍ってしまう可能性もあるため、水やりは控えめにし、土を乾燥気味に保つことが大切です。

冬に仕立て直しを行う場合は、室内管理やヒーター付き育苗マットの利用など、保温対策を講じることが望ましいです。発根した株と比べて、未発根の株は寒さに耐える力が弱いため、プチプチなどで覆って保温してあげるのも効果的でしょう。気長に待ち、春になって気温が上昇するにつれて、株が活発に動き出すのを見守ってください。

仕立て直し後の適切な管理

多肉植物の仕立て直しを行った後の管理は、株の健やかな成長と回復のために非常に重要です。適切なケアを施すことで、仕立て直し後の株はより元気に、そして可愛らしい姿へと成長してくれます。

まず、置き場所については、カットしたばかりの株は直射日光を避けた明るい日陰に置くのが基本です。今まで光が当たっていなかった部分が露出するため、急な強い日差しは葉焼けの原因となります。1週間ほど明るい日陰で管理し、その後徐々に日当たりの良い場所へと移動させていくと良いでしょう。親株も同様に、いきなり強い日差しに当てるのは避け、徐々に慣らしてください。

水やりに関しては、カットした頭の部分(挿し木)は、切り口が完全に乾燥し、発根が確認できるまでは水を与えません。発根を促すために、乾燥させた茎を乾いた土に植え付け、数日〜数週間経って根が出てきてから水やりを再開します。

初めて水やりをする際は、土が完全に乾いていることを確認し、少量から与えてください。親株については、切り口が乾いた数日後から通常の頻度で水やりを始めて問題ありません。ただし、最初の1週間は控えめにすると良いでしょう。

また、子株や葉挿しも、置き場所は明るい日陰が適しています。葉挿しは、親葉が元気であれば頻繁な水やりは必要ありません。根が張ってきたら、土の3分の1が湿る程度の水やりを行い、成長に合わせて徐々に水の量を増やしていきます。

仕立て直し後の管理のポイント

- カット苗・親株・葉挿しすべて、最初は明るい日陰に置く

- カット苗は発根まで水やりをしない

- 親株は切り口乾燥後、通常通りの水やりを

- 子株や葉挿しも根が張るまでは水やりを控えめに

これらの管理を徹底することで、多肉植物は仕立て直し後も健康に育ち、再び美しい姿を見せてくれます。

徒長を予防する日常ケア

多肉植物の徒長は、日々の適切なケアで予防することが可能です。徒長を防ぐための日常ケアには、主に「日照管理」「水やりの頻度と量」「肥料の与え方」「風通しの良さ」の4つのポイントがあります。

#### 日照管理

多肉植物にとって、十分な日照時間は非常に重要です。最低でも一日に4時間、できれば5時間以上の日照を確保できる場所に置くことをおすすめします。日光が不足すると、光を求めて茎が伸びてしまい、徒長の原因となります。

ただし、夏の強い直射日光は葉焼けを引き起こす可能性があるため、注意が必要です。真夏は遮光ネットを使用したり、半日陰の場所に移動させたりして、強い日差しから守ってあげましょう。室内で管理する場合は、窓辺など自然光がしっかり当たる場所を選び、冬場は光量が不足しがちなので、植物育成ライトの活用も検討すると良いでしょう。

#### 水やりの頻度と量

多肉植物は乾燥を好む植物です。水やりの基本は、土が完全に乾いてから2~3日後にたっぷりと与えることです。土の表面だけでなく、鉢の中までしっかり乾いているかを確認してから水やりを行いましょう。葉にシワが見られるようなら、水が不足しているサインです。過剰な水やりは徒長だけでなく、根腐れの原因にもなるため注意してください。夏と冬は多肉植物の成長が鈍る時期なので、水やりの頻度をさらに減らす必要があります。

#### 肥料の与え方

多肉植物は基本的に多くの肥料を必要としません。肥料のあげすぎは徒長を招く大きな原因の一つです。肥料を与える場合は、成長期にあたる春か秋に、緩効性の肥料を少量与える程度で十分です。一般的な観葉植物用の肥料を使用する場合は、記載されている推奨量の半分程度に薄めて与えることをおすすめします。秋に肥料を与えると紅葉しにくくなる品種もあるため、紅葉を楽しみたい場合は秋の施肥は控えると良いでしょう。

#### 風通しの良さ

適度な風通しは、多肉植物の健康な成長に欠かせません。風通しが悪い場所では、湿度が上がりやすくなり、カビやダニなどの病害虫が発生する原因となります。また、蒸れによって徒長が促進されることもあります。

風が通りやすい場所に置くことを心がけ、室内栽培の場合は、窓を開けたり、扇風機を利用して空気を循環させたりする工夫をすると良いでしょう。ただし、直接強すぎる風を当て続けると乾燥しすぎる可能性があるため、注意が必要です。

これらの日常ケアを実践することで、徒長を未然に防ぎ、多肉植物を健康で美しい状態に保つことができます。

まとめ:多肉植物の徒長は仕立て直しで改善

多肉植物が徒長してしまっても、仕立て直しという適切なケアを行うことで、元の美しい姿を取り戻し、さらに株を増やすことも可能です。

- 徒長は日照不足、過剰な水やり、肥料のあげすぎ、風通しの悪さが主な原因である

- 徒長した多肉植物をそのままにしておくと、見た目が損なわれるだけでなく、株が弱る可能性がある

- 仕立て直しは、徒長した茎を切り戻す「胴切り」が一般的な方法である

- 切り戻した茎は、切り口をしっかり乾燥させることで「挿し木」として新しい株にできる

- カットした際に取れた葉は「葉挿し」として利用し、新たな株を増やすことができる

- 仕立て直しの最適な時期は、多肉植物の生育期である春(3月~5月)または秋(9月~11月)である

- 春の仕立て直しは、温暖な気候で発根・成長がスムーズに進むメリットがある

- 秋の仕立て直しも、安定した気候で冬を迎える前に株を強くするメリットがある

- 梅雨や真夏、冬の厳寒期は、株への負担が大きいため仕立て直しは避けるべきである

- 夏に仕立て直しを行う場合は、高温多湿による腐敗や葉焼けに厳重な注意が必要である

- 冬に仕立て直しを行う場合は、発根に時間がかかり、寒さによる枯死リスクが高まることを覚悟する必要がある

- 仕立て直し後の株は、直射日光を避けた明るい日陰で管理し、徐々に光に慣らすことが大切である

- 水やりは、発根が確認できるまで控えめに行い、土が完全に乾いてから与えるのが基本である

- 徒長を予防するためには、日照時間を十分に確保し、適切な水やりと肥料の管理、そして風通しの良い環境を整えることが重要である